Ce qu'il y aurait de doux à raconter, ce serait la journée passée à s'occuper des contreparties de l'Ulule (classer, trier, écrire les adresses, un petit mot, signer, choisir les cartes, fermer les enveloppes) en compagnie de Luna, mascotte de L'aiR Nu

(eh oui, même ici il y aura eu des photos de chat)

et voir les jours suivants sur les réseaux quelques photos du courrier reçu.

(les envois les plus encombrants partiront un peu plus tard)

Douceur de savoir qu'à la rentrée, quoi qu'il arrive, nous pourrons avancer. Pour l'instant, en cette veille d'août, L'aiR Nu se met en pause, après avoir ajouté deux vendredis de suite de courtes lectures dans ma rubrique 36 secondes, extraits de textes de J.B Pontalis, Annie Leclerc, Fabienne Swiatly et Michel Butor.

A la rentrée, j'essayerai de poursuivre : deux nouveaux sons, très simples, très courts, tous les vendredis. Bobler, interface sur laquelle je m'appuyais, a disparu mais en utilisant Evernote on n'est pas loin d'obtenir cette même souplesse. J'aime les petits rendez-vous, aussi pourquoi pas ?

Et à propos de rendez-vous, j'attends demain avec impatience : la documentariste Stéphane Mercurio va en effet poster chaque jour du mois d'août, sur une page facebook dédiée, un élément lié à son nouveau projet, intitulé Les Parisiens d'août.

Voici ce qu'elle en dit :

Une déambulation caméra au poing le long d’un itinéraire qui commence

sous le périphérique parisien dans le parc de la Villette le 1er août et

qui se terminera le 31 août quelque part, le long de la Seine, je

filmerai. Toujours le long des rivages de la capitale, en suivant

d’abord le canal puis la Seine.

Je marcherai chaque jour trois ou quatre heures avec une caméra, toujours à pied, seule. Je ferai donc l’image et le son. Le lendemain, je reprendrai exactement à l’endroit et à l’heure ou je me suis arrêtée la veille. Je m’accorderai 5 jours off pendant le mois d’août que je choisirai au dernier moment. Je mettrai 8 jours pour faire le tour du cadran mais le 31 août l’aventure prendra fin.

Je marcherai chaque jour trois ou quatre heures avec une caméra, toujours à pied, seule. Je ferai donc l’image et le son. Le lendemain, je reprendrai exactement à l’endroit et à l’heure ou je me suis arrêtée la veille. Je m’accorderai 5 jours off pendant le mois d’août que je choisirai au dernier moment. Je mettrai 8 jours pour faire le tour du cadran mais le 31 août l’aventure prendra fin.

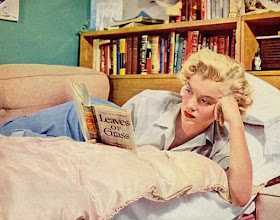

(photo de Stéphane Mercurio)

Elle ajoute :

Le temps d’une déambulation urbaine au

rythme de l’été. Je flânerai dans Paris afin de m’abstraire du rythme

effréné de la ville et retrouver celui de ses habitants l’été. Rester au

fil de l’eau est un gage de sérénité d’apaisement pour moi.

Ce qui me rappelle ce que dit Annie Leclerc, justement, même s'il s'agit alors d'immersion.

J'ai hâte de découvrir le résultat et d'y revenir chaque jour. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il s'agira de la publication d'une image, d'un son, d'une vidéo ou de quelques lignes : un petit instantané, comme un petit bonbon à déguster. Ces petits moments publiés sur la toile ne seront pas la matière principale du film à venir mais une mise en bouche, un partage, autre chose. Un autre récit permettant aux autres d’ajouter leur histoire ou leur souvenir au mien.

J'ai hâte de découvrir le résultat et d'y revenir chaque jour. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il s'agira de la publication d'une image, d'un son, d'une vidéo ou de quelques lignes : un petit instantané, comme un petit bonbon à déguster. Ces petits moments publiés sur la toile ne seront pas la matière principale du film à venir mais une mise en bouche, un partage, autre chose. Un autre récit permettant aux autres d’ajouter leur histoire ou leur souvenir au mien.

(photo de Stéphane Lavoué)

En attendant, je suis allée regarder la série d'Arte intitulée Pause photographique : onze fois, durant deux ou trois minutes, on y suit le photographe Stéphane Lavoué faire le portrait de gens aussi différents que Zinédine Zidane, les comédiens du Français, Vladimir Poutine, Nabilla ou Pierre Soulages. La voix off de Lavoué, son récit à la première personne, les photos qui se succèdent et dans lesquelles on semble se promener : c'est tout, c'est en apparence très simple et c'est passionnant. En quelques secondes, on se retrouve à la place d'un portraitiste qui doit composer avec le décor, la pression de l'entourage, l'humeur de la star, son sourire forcé... Mon préféré ? Soulages, à l'attitude parfaite : la classe incarnée.

Et vous avez jusqu'au 1er juillet 2038 à 23h59 pour aller voir, figurez-vous.